La fotografía, un lenguaje «no hablable», discurre en paralelo a la literatura, con la que comparte la capacidad para ordenar y revelar el misterio del mundo. Aunque a veces severa e inexplicablemente contrapuestas, juntas y aliadas exhiben una potencia extraordinaria

“¿Es necesario hablar o escribir acerca de las obras de arte?”, se pregunta Michel Tournier. Para emocionarnos con ellas, no, me respondo; para recrearlas, “leerlas” o entenderlas, sí, forzosamente. Y, en el caso de la fotografía –felizmente para mi, que me encanta hacerlo- doblemente. ¿Por qué? Digámoslo ya: porque la imagen, sin nuestra voz, no habla. Es muda. Sola, no dice nada, carece de gramática y no articula un lenguaje, salvo que ese lenguaje sea, al decir de Eduardo Momeñe, “un lenguaje no decible, no hablable”. Qué enigmático y curioso “lenguaje” éste el de un medio que, en feliz radiografía de José Manuel Navia, “contiene algo que se parece al mundo, aunque no es el mundo, pero pertenece a él”.

Sin embargo, o por eso mismo, la fecunda relación, especulativa o de facto, entre la literatura y las imágenes vertebra como un tronco espinal la Historia de la Fotografía. Y es fascinante, especialmente tanto para aquellas imágenes que más invocan o reclaman sobre ellas una construcción narrativa como para, aún más, las que detonan un “motivo poético” que le abre una puerta al misterio de la expresión de lo inefable. La fotografía, sin duda, puede hacerlo. Incluso en la fotografía más figurativa o realista. “Si el mundo es misterioso, la veracidad de la imagen consiste en contener una cierta cantidad de misterio”, advierte Andrei Tarkovsky. Para mi, expresar ese misterio esa es la potencia más maravillosa y más inexplicable de la fotografía.

No me detendré demasiado en la cuestión –es espesa como un bosque oscuro y yo no soy lingüista- de si la fotografía es o no, en sentido estricto, un lenguaje. Ese susurro extraído de la huella visual de la que procede que es toda fotografía, al decir de Jean-Marie Schaeffer, quien cuestiona cualquier posibilidad de interpretación de la tensión hermenéutica que late en el interior de una imagen, nos interpela con “un mutismo absoluto que no transmite ningún sentido, pero nos lanza el enigma de todas las cosas” (Jean-Claude Lemagny). Aunque solo nos puede lanzar eso: lo que registra. Reflexionando sobre su primera participación en una película, Mary McCarthy hace esta observación en su epistolario con Hanna Arendt: “No se puede fotografiar un enunciado negativo. Por ejemplo: “En París casi no hay relojes”. No: eso no se puede fotografiar porque eso es una idea, no una imagen.

La fotografía, sí, ha sido entendida en Occidente como una “escritura con luz”, según la etimología griega. Pero –primer divorcio- en Japón “fotografía” no significa eso. En Japón, fotografía se escribe “shinshan” que es la reunión de dos ideogramas que significan “reproducir” y “realidad”, de tal modo que en Japón, recortando etimológicamente las elevadas aspiraciones literarias que Occidente ha depositado en la fotografía, fotografiar solo sería poner una reproducción de la realidad sobre una superficie. Sin más escritura, novelería ni retórica. Pongo este cisma interpretativo simplemente como un ejemplo sobre cómo los contextos y las tradiciones culturales pueden alterar el sentido de la fotografía, como de cualquier otro arte. Por eso, para mi, la fotografía no es un lenguaje: carece de caligrafía y no puede “traducirse”. Los signos gráficos contenidos en una imagen –como el color, por ejemplo- hablan una multitud de lenguas, según donde sean vistos. El azul, por ejemplo, nos informa Alexander Theroux, significará luto en Borneo, fertilidad en los abalorios del África Oriental, señal de clemencia en la Cábala o aviso de monóxido de carbono en los depósitos de gas. Usted elige.

Y sin embargo… Es inevitable: seguiremos gastando palabras en torno a las imágenes para zaherirlas, salvarlas, desgastarlas, alimentarlas, aclararlas, espesarlas o, simplemente, imaginar que podemos acariciar su misterio, rozándolas. Especie de “hipóstasis de la voz, que es la literatura”, en expresión hermosamente “mística” de Antonio Muñoz Molina, la fotografía, al igual que hace la literatura, da cuenta del mundo con la mirada. Un fotógrafo, como un novelista con palabras, y por mucho que el fotógrafo lo haga generalmente trabajando sobre un material preexistente, ordena el caos del mundo en su visor. Y al hacerlo –y esto es decisivo- “cuadra”, delimita y nos permite interpretar el mundo.

En las nuevas sociedades urbanas vibrantes y nerviosas que surgieron con la expansión de las ciudades, fueron los fotógrafos los nuevos “flanêur baudelerianos” que sustituyeron el bloc de notas por una cámara. Era ese nuevo escenario vivo que anunciaba la nueva desolación contemporánea de sentirnos solos en medio de la urbe o del gentío, el que precisaba un nuevo modo de archivo a la altura de los inéditos cambios de perspectiva que trajo el urbanismo o los rascacielos, el fragor del vertiginoso tráfico de coches o las sacudidas derivadas de los cambios de la luz eléctrica. Cada época tiene su modo de registro.

Volvamos al matrimonio forzoso entre literatura y fotografía. Ambos –escritor y fotógrafo- trabajan básicamente sobre los materiales del tiempo, el olvido y la memoria: “El que espera y olvida / siempre goza de la luz / porque el olvido es blanco…. El que recuerda y teme / siempre vive en la noche / porque el recuerdo es negro”, escribe Manuel Altolaguirre como si el dilema, tan fotográfico, entre memoria y olvido fuera un negativo de película. Y ambos dan cuenta del mundo, inventándolo. Incluso algo más, por paradójico que parezca: ambos comparten la naturaleza de ser dos oficios solitarios. Fotografiar en plena calle rodeado del tumulto urbano para un fotógrafo, que en el momento del disparo se encuentra muy a menudo emocionalmente “en otra parte”, puede ser la situación más solitaria del planeta, nos han contado muchos de ellos como Elliot Erwitt o Alex Webb. Por lo demás, el oscuro y solitario laboratorio de un fotógrafo siempre fue el islote de un náufrago. Una placenta.

La fotografía –tan frágil, tan precaria y expuesta a que se depositen sobre ella miles de contingencias, intereses y lecturas- siempre ha requerido la presencia de la palabra. Ningún modo de arte lo exige más tajantemente, sostiene Michel Tournier, para quien una fotografía sin leyenda es inconcebible pues “leyenda”, nos recuerda Tournier, procede del latín “legenda”: algo que tiene que ser leído. “La fotografía queda en mera aproximación sin un texto explicativo”, supo ver ya Walter Benjamín. Insisto: esto, para ser “leída” o, en el caso particular del fotoperiodismo, plenamente contextualizada. Para atrapar o punzar, dicho al modo de Roland Barthes –para el que la fotografía era “un enigma funerario fascinante”- la imagen no requiere muletas y se basta y sobra a sí misma.

Muchos fotógrafos se han aproximado a un modo “abstracto” del lenguaje poblando sus imágenes de signos simbólicos que, como jeroglíficos, pretenden inducir -a veces- una lectura determinada. Así Graciela Iturbide, Masahisa Fukase, Flor Garduño… En el fondo, no deja de ser un visual modo de escritura que por una parte explota la potencia del símbolo –cuervos, pájaros…y su relación con ciertos valores culturales- para “elevar” la imagen a otro rango de lectura. Y lo consiguen. Pero, al mismo tiempo, la reducen, pues el símbolo, como nos recuerda muy bien Tarkovsky, es un código cerrado cuya comprensión total solo está al alcance de los lectores de ese código. Si las imágenes de Iturbide, Garduño, Fukase y tantos otros siguen funcionando incluso para quienes no están en el entendimiento metafórico de esas alegorías culturales nacionales o incluso indigenistas, es por una razón muy simple; porque funcionan, per se, como lo que son: potentísimas imágenes.

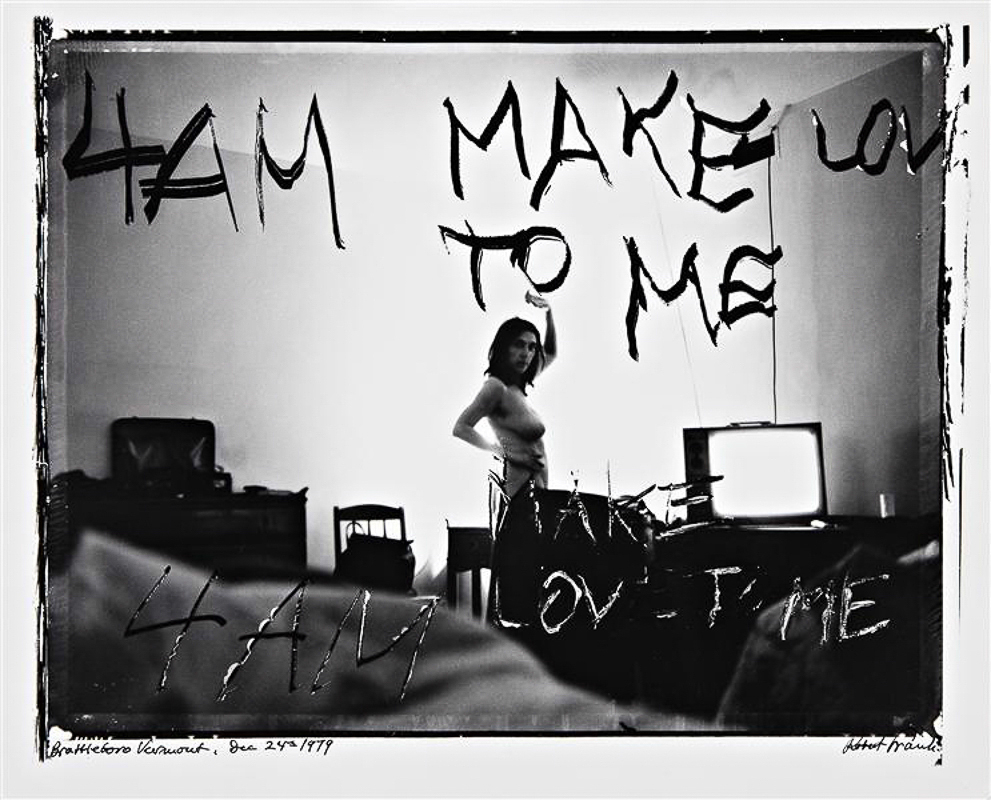

Otros muchos fotógrafos han sentido la necesidad de que sus fotografías fueran envueltas con el refuerzo nítido de un discurso literario. Los fotolibros –desde el que escribió el brillantísimo Paul Morand para el “Paris de Nuit” de Brassaï– están llenos de prólogos con exégesis literarias sobre las imágenes impresas. Son, en su mayoría, los propios fotógrafos quienes encargan estos textos, como si ellos mismos creyeron que, sin un buen envoltorio de palabras, sus imágenes pudieran caminar cojas, minusválidas. Otros muchos, incluso, llegaron a escribir ellos mismos esos textos adjuntos o complementarios, como si la mera toma de imágenes no les resultara suficiente y buscaran un “algo más” que la fotografía no alcanzaba a darles plenamente. Willy Ronis solía citar a Edward Steichen, quien decía: “Una imagen vale mil palabras, con la condición de que se acompañe de 10 palabras”. Siendo un fotógrafo, en general, realista y transparente, el propio Ronis desconfiaba mucho “de las imágenes indescifrables sin la muleta de las palabras” y consideraba extremadamente útil la redacción de pies de foto bien explícitos. Por eso escribió muchas notas aclarando la lectura de sus fotografías. En esa onda, Robert Doisneau también llenó libretas y libretas con anotaciones sobre las suyas pese a que, como suele decirse, parecía que ya habían acertado a contarnos plenamente en un clic su historia. Sin embargo, Doisneau –quien confesaba deberle “el ensueño y lo maravilloso” a Jacques Prévert, el escritor bajo cuyo influjo hizo, de hecho, algunos de sus trabajos más interesantes- también escribía En otra onda mucho más vanguardista y experimental, Robert Frank, por citar a un icono de la modernidad fotográfica, también rayó de palabras sus negativos forzado por su necesidad de escritura. Al fin y al cabo, aquél que al decir de Jack Kerouac “se tragó un triste poema desde la misma América y lo pasó a fotografía, haciéndose un sitio entre los grandes poetas trágicos del mundo”, parecía estar condenado a acabar escribiendo. (Es curioso: cuando queremos elevar definitivamente el rango artístico de un fotógrafo –Sudek, Kertész, Larrain, Arbus…- lo convertimos en poeta. Como si el mero rango de ser “fotógrafo” no fuera suficiente.)

Muchos fotógrafos conciliaron proyectos comunes junto a escritores. O viceversa. Como si ambos gremios –tan sectaria y disparatadamente enfrentados muchas veces- fueran en otras ocasiones muy conscientes de que su alianza es un arma poderosísima. Así, las confluencias entre Helen Levitt y Walker Evans con James Agee; Paul Strand y Cesare Zavattini; Pablo Neruda y Sergio Larrain y otras muchas de ese corte ilustran bien sobre la extraordinaria potencialidad del diálogo creativo a dos bandas. Autónomo pero interdependiente. Básicamente, lo que extraemos de ese diálogo es, primero, que no solo es inútil, sino muy poco productivo y nada inteligente contraponer la palabra a la imagen. “Unidas la fotografía y las palabras, se vuelven muy poderosas; una pregunta abierta parece haber sido plenamente contestada”, observa John Berger y yo ratifico lo que dice simplemente vibrando en la tensión que Ignacio Aldecoa y Ramón Masats, habiendo trabajado sus respectivos materiales por separado, desatan en “Neutral corner” (Lumen) cuando su verbo y su ojo se yuxtaponen o se juntan.

Escribe Aldecoa: «Cada taquilla del vestuario es una celda; cada celda, un número carcelario (…) Todas las tardes de 6 a 9 se despliegan las sombras. Los chicos del boxeo, olvidado el tajo, llegan al gimnasio, se desnudan y se visten; se quitan las ropas menestrales y se ponen los jirones de entrenamiento. Después se ajustan las sombras (…)

Ring de sombras… Hacer sombra… Bailar sombra…

Las sombras de los boxeadores son sombras de callejón sin salida, de cuento infantil que da miedo, de desván con objetos viejos y amputados a los que guardan en duermevela, de parque solitario al atardecer; grotescas sombras devoradoras de pájaros”. / Ignacio Aldecoa

Las descripciones, los adjetivos, de Aldecoa estallan sobre los signos gráficos de Masats con una naturalidad pasmosa, como si fueran su extensión natural, pues ambos coinciden en tres elementos esenciales: la economía expresiva, la estampa poemática y una rotunda determinación formalista. Contemplando ese trabajo conjunto, oigo lo que veo y veo lo que oigo.

«Es la más amada por más dolorosa.

La intemperie le rompió la piel en fragmentos o cáscaras o pétalos. Le agrietó el rostro. Le rompió las manos. Le trizó los redondos acariciados hombros. Acariciados por la borrasca y por el viaje.

Quedó como salpicada por las mil espumas. Su noble rostro agrietado se convirtió en una máscara de plata combatida y quemada por la tempestad glacial. El recogimiento la envolvió en una red de cenizas, en un enjambre de nieblas”. / Pablo Neruda

Otras veces, eso depende del ojo y la muñeca, los textos se depositan sobre la imagen, o viceversa, renunciando alguna de las partes a “acentuar” su carga expresiva. Es el caso de la colaboración entre Pablo Neruda y Sergio Larrain en “Una casa en la arena” (otra vez Lumen en su mítica colección “Palabra e Imagen”). A Larrain –“un niño complicado que andaba más preocupado de recoger conchitas y algas que de sacar fotos de la casa”, contó años después Neruda- pareció costarle poco cumplir el encargo de fotografiar la casa del poeta en Isla Negra. Pero algunas de sus imágenes, como “La novia” propicia que Neruda, ciñéndose a lo que ve, calce sobre ellas algunas descripciones de excelente potencia literaria. Pero aquí, la fotografía, más o menos interesante en sí misma, actuaría como una mera espoleta, una plantilla, un soporte, una excusa utilitarista para que un escritor sobreponga su muñeca sobre ella. Ese uso subordinado y secundario de la fotografía sometida al mayor prestigio intelectual y al decisivo imperio económico y editorial de la literatura, ha sido muy frecuente en la historia, colmada de tantos desencuentros entre la literatura y al fotografía. En todo caso, la fusión entre Neruda y Larrain actúa en este último en una órbita que es consustancial a la naturaleza fotográfica y al ideario que marcó su extraordinaria aventura artística: la preservación de la memoria. “Es absurdo, desde un punto de vista antropológico, oponer las imágenes a las palabras. Todas forman en conjunto un tesoro o una tumba de la memoria”, nos advierte Didi-Huberman, para subrayar a continuación: “Sabemos perfectamente que toda memoria está siempre amenazada de olvido y cada tesoro amenazado de pillaje”. El trabajo de los fotógrafos, como el de los escritores, ha sido en buena parte evitar ese pillaje.

En estos casos –para mi, no sería el de Larrain– alguien puede sospechar que los fotógrafos envidian la elocuencia y concreción del texto literario, desparramado en adjetivos y detalles. Sucede que, a menudo, sentimos que una imagen cobra plenamente su sentido gracias a la descripción que de ella hace un escritor. A mi me ocurrió viendo los “jukeboxes” que Frank muestra en “Los americanos” y leyendo separadamente a Kerouac: “Después de ver estas imágenes, terminas por no saber si un jukebox es más triste que un ataúd”. Fusión plena.

En ocasiones, la descripción o el simple título de una foto supone la negación de la misma y nos enseña cómo una imagen puede llegar a nombrar incluso aquello que no muestra. Un ejemplo: la imagen que el fotoperiodista Pablo Juliá tomó en los pinares de La Puebla del Río (Sevilla) en 1974 en la que aparecen los líderes del PSOE que –entonces en la clandestinidad- pasarían a ser los gobernantes de este país solo unos años después, en 1982, es conocida como “la foto de la tortilla”. Sin embargo, sabemos por los testimonios de quienes aparecen en la imagen que en ese picnic nadie comió tortilla. No hubo tortilla en “la foto de la tortilla”. No se ve ninguna tortilla en la imagen. Sin embargo, y como le observé hace poco a Pablo, la fotografía “carga” con ese título, impuesto por alguien a quien el rótulo “foto de la tortilla” –o “clan de la tortilla”, como también ha sido conocida- le resultaba más periodístico, más práctico, más eficaz, que el título “foto de los quesos y patés” que, junto a unas naranjas, fue lo que realmente se comió allí. La mudez intrínseca de una imagen es un contenedor abierto a las palabras que en él, justa o arbitrariamente, quieran depositarse. Al final, y sin necesidad de retorcerle mucho el pescuezo, la imagen dirá lo que, a su alrededor, las palabras digan. Otro ejemplo inverso sobre cómo un título, sin quebrar lo que la imagen muestra, puede transferir sentido, cargar de significado, a una fotografía que sin él no lo tendría plenamente. Hablo del sentido originario y pleno de la imagen: no de que en sí misma sea buena o mala. La de los mocasines de Alberto García Alix solo vibra para mi enteramente cuando sabes que se llama «Autorretrato».

Otras veces son los escritores los que parecen anhelar la capacidad del fotógrafo para concentrar en un clic la potencia de un largo párrafo. Así, Wallace Stevens sobre las imágenes de Helen Levitt: “El fenomenal don de Helen Levitt es el ser capaz de captar en un segundo fugaz y en los lugares más convencionales –una vulgar calle- los momentos más ricos, imaginativos, variados y trágicamente tiernos de la existencia del ser humano corriente”.

Aliar las dos capacidades fue, alguna vez, la aspiración de muchos escritores. Federico García Lorca pretendió incluir 18 fotografías en su original de “Poeta en Nueva York”: las circunstancias, finalmente tan trágicas, lo impidieron. Pero Miguel Hernández sí llegó a publicar “Vientos del pueblo” en 1937 con imágenes de Tina Modotti en la edición original. Otros escritores, sin embargo, rechazaron frontalmente la fotografía, bien por “su vulgaridad” (Unamuno), porque su realismo le resultaba “ajeno y aterrador” (Nerval), por considerar que de la “crueldad” de su naturaleza mecánica no podría salir nunca “la impresión de una cosa viva” (Pío Baroja) o bien la aceptaban, pero solo si no se desplazaba hacia lo artístico porque entonces (Josep Pla) se convertía en “un género infecto”, por citar algunos ejemplos de escritores españoles que, salvo los de la Generación del 27 y algunos contemporáneos, han sido terca y obtusamente ciegos a la imagen. A cambio, numerosos fotógrafos –Navia, Castro Prieto, Ricky Dávila, Plossu…- han confesado muchas veces cómo sus trabajos fotográficos han nacido, o han sido muy influidos, por sus lecturas literarias.

A veces –no mucho- el creador es escritor y fotógrafo al mismo tiempo. Le pasó a Juan Rulfo, que es un ejemplo portentoso de cómo el mismo creador puede trazar una raya en el agua tan profunda que distinga claramente qué busca en un arte y qué encuentra en el otro, separándolos en su trabajo radicalmente. Rulfo, quien de entrada no se consideraba fotógrafo –sin embargo, Susan Sontag lo declaró “el mejor fotógrafo latinoamericano que conozco”- confesaba que la realidad no le decía literariamente nada: “aunque pueda decírmelo fotográficamente”. “Yo no puedo penetrar la realidad, es misteriosa”, explicaba Rulfo porqué no trabajaba literariamente sobre ella. Sin embargo, podía fotografiarla. Para ser un creador escindido en dos mitades –lo que le inspira porque lo ve y lo que solo puede escribir porque no lo ve- ambos Rulfo coinciden en lo esencial: el estilo. Tanto cuando fotografía como cuando escribe, Rulfo es austero, seco, antiretórico y te transmite un Méjico enigmático, plenisolar y violentamente escindido entre la luces y las sombras duras. Su caso nos enseña que las restricciones teóricas que imponen parcelas aisladas o separan muros entre disciplinas diversas solo son eso, aparcelados confinamientos sobre los que muchos creadores saltan libres y salvajes.

Una broma última sobre la disparidad de cómo se expresa nuestra mirada, según tecleemos o disparemos una cámara. Enfrentemos a Cartier-Bresson con Truman Capote. De una parte, en el rincón derecho, Cartier-Bresson toma en 1947 este retrato de un joven Capote que irrumpe en la escena literaria impetuoso y asilvestrado pero, al mismo tiempo, tímido y enigmático. Como cualquier retrato fotográfico, el de Cartier-Bresson no define ni encierra el carácter de Capote, pues no deja de ser otra (sugestiva) imagen polisémica. Sin embargo, el pequeño retrato literario que Capote le dedica a Cartier-Bresson acaba resultando mucho más que descriptivo: es asertivo, opinativo y cierra concluyentemente su idea del fotógrafo.

«Recuerdo un día en que pude verlo de lleno metido en su trabajo, en una calle de Nueva Orleans, bailando a lo largo de la acera, como una libélula inquieta, con tres grandes Leicas oscilando colgando del cuello y una cuarta pegada al ojo, tac, tac, tac (la cámara parece una parte de su cuerpo), afanándose en disparar con una intensidad jubilosa y una religiosa absorción de todo su ser. Nervioso y feliz, entregado a su labor Cartier-Bresson es, artísticamente hablando, un «hombre solo», una especie de fanático«. / Truman Capote

Imágenes y palabras. Dos maneras –más abiertas o cerradas- de enfrentarse al reto de dar nuestra idea del mundo.

Magnífico artículo, realmente es una “legenda”.

Gracias, Joaquín. Saludos

Espléndida entrada Juan María. Se lee de un tirón y te deja con sensación de plenitud, que no de empacho. En mi caso, al 99% de acuerdo con lo que expones.

Deduzco que hay una segunda parte que espero leer pronto.

Ya sé que una cosa es el blog, y otra muy diferente el programa Full Frame; pero en ausencia del segundo, tus reflexiones escritas ayudan a soportar el ayuno radiofónico.

Un saludo desde Barna, mientras sobrevuelan los cuervos de Iturbide, Garduño y Fukase. 😉

Gracias, Rafa. Tendremos que discutir ese 1% de discrepancia que queda por ahí, je, je, je.

Esos cuervos están por todas partes, ja, ja, ja

Abrazo

J.

Gracias, Juan María, por estos artículos tan interesantes. Este en particular me parece excelente, por más que pueda discrepar en algunos pequeños matices que, si se da la ocasión, podremos dilucidar con una cerveza y unas tapas de por medio, en el Lengüeta, por poner un ejemplo que seguramente conozcas bien. Otra posibilidad podría ser una mesa redonda, aquí en Almería, que seguro habría mucha gente interesada.

Un abrazo, aunque sea virtual.

Hola, Carlos, buenos días! Espero que todo vaya bien a tu alrededor. Ojalá podamos reunirnos pronto en un bar o donde tú quieras a discutir esos matices, cerveza Dios mediante: seguro que en un par de tapas llegamos a un acuerdo, je, je. Cuando vuelva a pasar por allí, te aviso.

Abrazo. Cuídate!

J.

Pingback: Galaxia Xataka Foto 10 mayo 2020

Excelente y densa entrada. Pero es que los comentarios sobre Juan Rulfo han sido de carácter iniciático para mi: no conocía su faceta fotográfica, y me ha llevado a investigar sobre ella… y releer Pedro Páramo. Así es que te doy unas «dobles gracias», y espero la segunda parte del post.