Siendo un personaje honesto y fascinante, uno de los fotógrafos más populares de la Historia se debate entre el éxito de sus teatralizadas imágenes tiernas y beatíficas y la relativa simplicidad visual de una obra que envejece por falta de «punch», complejidad y conflicto

Sí, está claro, tiene imágenes conmovedoras, formidables, pero ¿por qué Robert Doisneau no ingresó nunca en la orla de mis fotógrafos de culto?, me pregunto viendo otra vez “Robert Doisneau, a través de la lente”, un documental coproducido por el atelier del propio Robert Doisneau –o sea: por la central familiar de gestión de los derechos comerciales de su obra- escrito, narrado y dirigido por su nieta, Clémentine Deurodille, lo que explica que todo en este documental sea demasiado parental, amable, hagiográfico y sujeto a estratégicas servidumbres familiares. Más no tanto como para que, cuando el documental acabe, el Doisneau fotógrafo siga donde estaba, orbitando en el extrarradio de la orla de mis fotógrafos de culto. Sin embargo, sí puedo decir, al menos, que el personaje privado me encandila.

¿Y por qué no el fotógrafo?, me pregunto. «Un problema de “punch”», me respondo. El amplio repaso de su obra me invita a ratificar que la belleza de lo cotidiano y el “joi de vivre” de Doisneau, siendo tan estupendos, me resultan demasiado pulcros y correctos, demasiado “francés” y ordenado. Nunca me atrapó del todo o, mejor dicho, me atrapó mucho menos que el de otros fotógrafos de la estirpe francesa de Doisneau, los llamados “clásicos humanistas”, pero que para mi, y por razones diferentes, militan en ligas de categoría superior. Así Edouard Boubat (que le supera en invisibilidad, “ángel” y poesía), Marc Riboud (que, aparte de su gancho periodístico, era más conceptual y compositivamente más complejo), Willy Ronis (más elegante, más atrevido y más esteta) y otros que la Historia de la Fotografía se ha zampado, como el estupendo Jean-Philippe Charbonnier, quien por cierto tiene un par de fotos cojonudas de parejas besándose en los callejones de la «France del Amour», ignoro si espontáneas o escenificada, como la célebre ante el Hôtel de Ville de nuestro Doisneau. Ya sé que esto no es culpa de Doisneau: pero la desproporción entre su obra y la altura gigantesca de su popularidad -Doisneau pasa por ser, y a gran distancia, el fotógrafo francés más difundido de la Historia, incluso más que Cartier-Bresson- tiene para mi algo de desmesurado e irritantemente injusto.

A mi, en Doisneau, a menudo me falta la dosis mínima de conflicto y de tensión. Demasiada empatía, ternura y comprensión. ¿Es eso malo? No. Pero yo necesito que las imágenes, si no todas la mayoría, me zarandeen y, en las suyas, Doisneau trasluce demasiado ese carácter bonachón que le atribuyen cuando cuentan que recorriendo de noche los bistrós buscando modelos para sus imágenes, antes de fotografiarlos se tomaba algunas copas con ellos buscando ese tono de camaradería y amabilidad que le permitiera, como él decía con toda franqueza, que deberíamos fotografiar siempre: «Cuando nos sintamos henchidos de generosidad». Esto suena muy amable, candoroso y hasta beatífico, pero yo no creo en eso en absoluto. Mi problema con Doisneau es que para entusiasmarme necesito más picante y más mordiente. Su apacible humanismo idílico y venturoso, el carácter afable y bonachón de las figuras de su teatrito visual –por mucha dinamita sentimental y mucha paradójica decepción que los especialistas sospechen escondidas en las entrañas de sus fotografías- me resulta tan grato como endeble y no va más allá de provocarme una sonrisa.

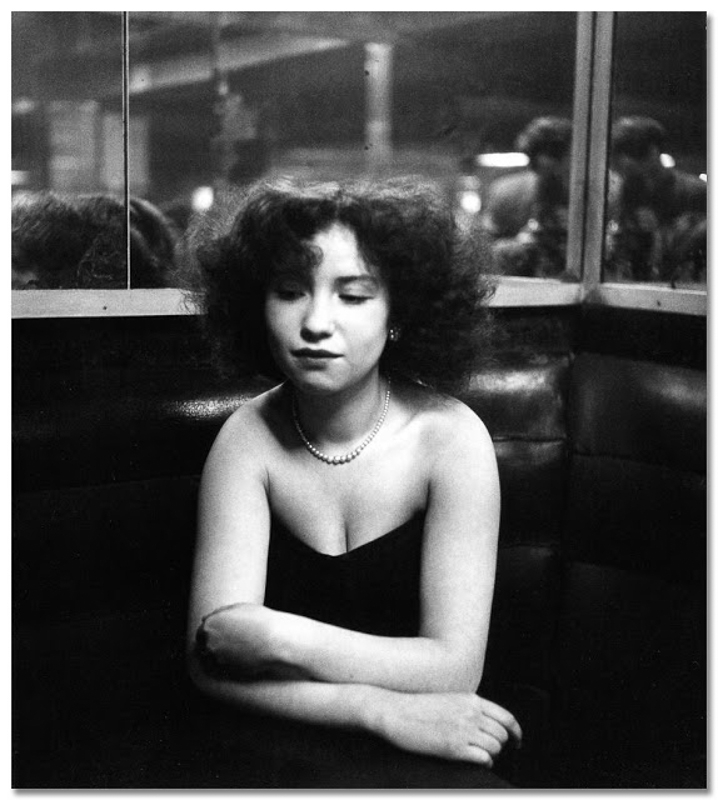

La teoría de que bajo la aparente complacencia de su mirada “se esconde la rebeldía y la insolencia placentera”, dice su nieta, no la veo por ningún lado, francamente, o la veo en muy pocas imágenes. Solo cuando Doisneau desciende a los bajos fondos de la mano del periodista Robert Giraud, se acanalla, captura a los personajes suburbiales y a los tatuados de los bares bohemios de la calle Mouffetard, consigue entusiasmarme y dejar de ser ese “falso testigo” al que “no le interesa la realidad”, tal y como sorprendentemente se describió a sí mismo durante una entrevista de televisión con Bernard Pivot en presencia de Susan Sontag, que lo miraba sonriendo como si estuviera contemplando la incomprensible travesura de un niño con apariencia de señor provecto. (“No me interesa la realidad. Yo soy un falso testigo”: qué confesión más contradictoria y paradójica para un fotógrafo que amaba a la gente y las calles por encima de todas las cosas tenido, más o menos, por realista.)

Doisneau fue un fotógrafo de ángulos muy variados y, en algunos, muy imperfectos. El de moda, un trabajo para Vogue que, desde luego, él asumió con mucha desgana personal y situado fuera de su onda, desde luego no es gran cosa. El de reportero en la Unión Soviética de los 60, de la que, por encargo de la CGT, se trajo un reportaje que tampoco es ninguna maravilla. O el del nuevo París de una aséptica periferia retratada en color como paisajes suburbanos en imágenes que, para mi, tampoco son para transcender la Historia. Mucho más me interesa el trabajo en color en Palm Springs o el arquitectónico de Nueva York, con una imagen soberbia de una pareja tostándose en el solarium de una terraza como en una especie de surrealista “playa” de cemento y hormigón que parece una cala aislada entre el oleaje de los grandes rascacielos. Una fantástica doble metáfora de la soledad contemporánea. Cuando Doisneau se aleja del ternurismo y la corrección afrancesada, brota en él un fotógrafo que permite expresar la inquietud y la ambivalencia, la ironía algo más ácida y una complejidad compositiva de la que, en general, se mantuvo deliberadamente alejado y bien a raya.

Eso es, probablemente, lo que peor llevo de su obra: no ya que sus motivos fotográficos, capturados apaciblemente al modo de la «pesca con caña», que por cierto era su pasión verdadera y cuya estrategia calmosa transfirió a la cámara, me resulten -con algunas notables excepciones- tan frecuentemente pueriles y anecdóticas, sino que la composición, el encuadre, la tensión visual interna al marco carezca de la pegada y la elocuencia suficiente como para engancharme. Me falta abstracción y me sobra fábula. Me falta incertidumbre y me sobra el afán de darme a cucharadas un relato ya cerrado. Él mismo se dio cuenta del error de su férrea voluntad impositiva y, con desigual éxito, trató de corregirse y de liberar al espectador del yugo de su objetivo narrativo. Lo dice con una honestidad que me conquista: «Hay que dejar que el espectador se desenrede, se libere para el viaje. Se le ofrece la semilla, y el espectador la deja crecer dentro de sí mismo. Durante mucho tiempo creí que debía dar a mi público todo el relato. Estaba equivocado.»

Sí. Doisneau se crece mucho cuando -como trato de rescatarlo en la mayoría de las imágenes que he seleccionado- se «abre» y deja de pretender contarme un cuento cerrado. Pero aún así, y en una visión general de su obra, me faltan las sombras de la cara amarga de la vida, esa que cuando le aparecía en el visor, Doisneau solía esquivar con una pirueta que lo redirigía hacia el humor. Para los que buscamos cierto enigma y complejidad en la fotografía, algo situado más allá de la obviedad realista, la de Doisneau se nos antoja una cámara demasiado clara, legible y transparente. En un momento -finales de los 50- en el que la fotografía ya empieza a tornarse, como el mundo, compleja y oscura (Robert Frank), Doisneau todavía sigue buscando deliberadamente imágenes compositivamente ordinarias y corrientes que él trata de organizar aún de una forma estética aún bien simple recurriendo a la forma de las letras A, V, L y O que son, decía él de su suerte de básico alfabeto visual, las composiciones con las que el público se identifica de manera inconsciente. Ahora bien: esa estrategia no fue inconsciente. Doisneau simplifica su discurso visual a sabiendas de que así ganará a un público analfabeto visualmente. «Pensé: «Seré amable con ellos, ya que estoy dirigiéndome a personas discapacitadas». Si Robert Frank, como tantos otros innovadores que hubiesen tomado al público por discapacitado, se hubiera acogido a la misma estrategia reductora, hoy la Fotografía andaría todavía anclada en su Medievo.

Doisneau acertó, claro, aunque le costó llegar a la meta del éxito, pues contra lo que pueda sugerir su fama, en Francia no le dieron el Nacional de Fotografía hasta el 83, pero hoy es ciertamente uno de los fotógrafos más populares del mercado. Mucho más popular, gracias al círculo cerrado que la abundancia de sus exposiciones, la proliferación de documentales de televisión y el formidable éxito editorial de sus trabajos ha ido multiplicado a su vez la difusión masiva de su obra… mientras la de otros fotógrafos de su misma quinta -Boubat, Charbonnier y hasta Ronis, difundidas mucho menos que la suya- se iba enterrando confinada como una elitista «obra de culto» en las catacumbas de los aficionados. Nadie puede discutirle a Doisneau su gran éxito, aunque yo añadiría que lo alcanzó a costa de un envejecimiento y una descotización estética de su trabajo, que a mi me resulta algo melindroso, a veces cursi y hasta ñoño, por mucho que tenga el valor indiscutible de documentar una época desaparecida, pero de un modo, como digo, demasiado tímido, bondadoso y remilgado .

En mi opinión, en Doisneau late una reivindicación de la ingenuidad y la simplicidad temática y visual tan acentuadas que, si bien lo convierten obviamente en un fotógrafo de lo más accesible, agradable y simpático, también lo adjetivan como a un fotógrafo algo trasnochado. Nada que, de nuevo, no supiera él mismo. Cuando en la década de 1960, Francia empieza a dejar atrás el trauma de la II Gran Guerra que los fotógrafos humanistas como él habían contribuido a digerir y superar con sus imágenes esperanzadoras y optimistas, Doisneau comienza a salir a trabajar más fuera del país, como si hubiera entendido, escribe Quentin Bajac, «que ya no estaba en sintonía con su época». «En el fondo, creo que soy un fotógrafo anticuado», confiesa Doisneau en 1965 al hilo de una exposición en el Museo de las Artes Decorativas en la que pide que sus imágenes «no se tomen muy en serio». 1965: eso es tener ya una imagen muy lúcida de sí mismo. Tres años después, en el 68, cuando otra exposición en la Biblioteca Nacional confronta la obra de Doisneau con la revolución de los adoquines, un crítico de Le Monde reseña que esa obra «cálida y serena» está pasada de moda. No cuesta mucho pensar que la «nouvelle vague» y las crecientes inclinaciones de la fotografía hacia el conceptualismo y la contemporaneidad, pasaron aceleradamente como un tren de modernidad arrollando el estilo de Doisneau, así nos guste o no. Alguien que en 1965 todavía sostenía que «un fotógrafo no debe reflexionar ni intentar comprender cómo se toma una buena fotografía» y que solo debía esperar, como hacía él, el rapto del ángel del instante, era alguien que, efectivamente, tenía de su arte una idea romántica, bohemia e idealizada al estilo de un siglo anterior.

Luego está el tema de la escenificación de sus imágenes, con esa troupé de figurantes que Doisneau repite en papeles variados, de los que, con una mezcla de sorna y de escándalo, tanto se reía Oriol Maspons durante una entrevista que tuve con él. Es muy perverso que para muchos aficionados, Doisneau haya quedado como otro estandarte de la espontaneidad y la captura del «instante decisivo», cuando la mayoría de sus imágenes son «trampas visuales» obtenidas por procedimientos variados, entre los que la puesta en escena teatral, con la contratación pagada de actores y modelos, no fue la menos frecuentada. Basta echarle un ojo a su catálogo para tropezarnos con figurantes -el conserje Paul Barabé, por ejemplo o un cuñado policía del que Maspons se reía tanto- interpretando en sus imágenes una extensa colección de roles y oficios variados. Muchos de los que se escandalizan ahora de esas prácticas porque cayeron prisioneros de la idealización romántica de creer que la fotografía es una verdad incontestable (aún hay quien cree esa falacia), ignoran que, desde siempre, y mucho más en su trabajo comercial, los fotógrafos se han comportado siempre como «fotoilustradores» al servicio de un encargo que debían resolver inmediatamente y como fuera. Para muchos, teatralizar las escenas siempre fue un modo de cumplir con la fecha del encargo. Pero es cierto, como el propio Doisneau confesó que le ocurría a él mismo mirando su foto del beso, que esas teatralizaciones dotan a sus imágenes de un halo de premeditación y de impostura que el ojo entrenado capta enseguida. A mi, por ese motivo, muchas imágenes de Doisneau se me desinflan.

Aunque, para mi, es no es la mayor objeción de todas. Me da igual cómo obtengan sus imágenes los fotógrafos, a condición de que no revistan de verdad lo que siempre fue una patraña y Doisneau, al menos en la década de los 80 -nos cuenta Bajac- ya hablaba de sus fotografías en las entrevistas periodísticas como de «testimonios falsos» y «fotografías montadas». Decencia que le honra. El caso más célebre y polémico de la foto del beso ante el Hôtel de Ville, una más entre tantas escenificaciones de las suyas organizada para cumplir con un encargo de Life, que publicó la imagen en 1950 y que, a instancias de la moda retro, se convirtió 20 años después en uno de los pósters más vendidos de la Historia y en la catapulta de la resurrección mediática de Doisneau, es solo el más triste porque la repercusión de la denuncia y el hecho de sentirse sometido al tribunal de la opinión pública por algo que había hecho inocentemente desde siempre, le afectó a la vejez agriando los últimos años de su vida.

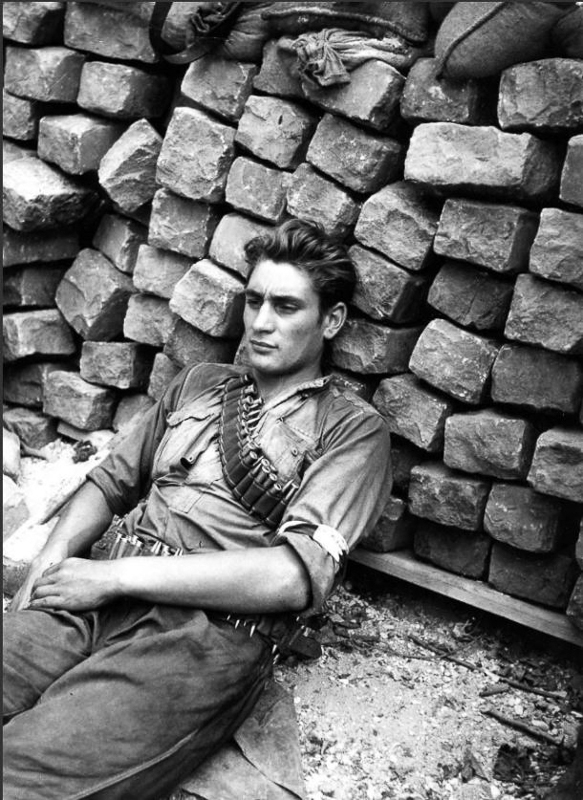

Más oscura me parece la niebla sobre cómo fue posible que se librara del frente de combate durante la II Guerra Mundial por “un golpe de frío” o sobre su desempeño como fotógrafo en el París ocupado por los nazis, unos años oscuros que, dependiendo de por quién, han sido interpretados como años de “un colaboracionismo pasivo” o, al revés, de una secretísima insurgencia, pues también se sabe que Doisneau, por su pasado como grabador, fue reclutado por la Resistencia, a través del pintor Enrico Pontrimoli, para elaborar pasaportes y documentación falsa. Una lástima que el documental no indague claramente en ello. En cualquier caso, lo que permanece es la idea de un Doisneau progresista y comprometido con las causas sociales que militó en el PCF, lo que no se contradice con su imperiosa necesidad, en tiempos muy revueltos, de sacar a su familia adelante trabajando para publicaciones que llevaban el prólogo del mariscal Petain y la Francia de Vichy. De las fotos del París nazi, que Doisneau, fiel a su estilo y por supuesto, registra eludiendo el dramatismo y la tragedia, quedan las célebres imágenes del “Caballo caído” que la Resistencia tomó como un icono metafórico del declive de la Francia libre así como la del hermoso miliciano de la Resistencia descansando contra lo que parece ser una barricada de sacos y adoquines, una imagen bella y apacible en la que Doisneau, sin alzar la voz ni necesitar la iconografía de la épica, logra enaltecer el heroísmo de la Resistencia. Fotos importantes, ciertamente, que pertenecen a mi mejor Doisneau quien, junto a ese, suma al retratista -«Georges y Riton», 1952; «Mademoiselle Anita», 1951; «Paul Léataud», 1947; Georges Braque, 1953; «Coco», 1952-, el conectado a los personajes de la noche, del cabaré, lo suburbial, el universo craso y duro del trabajo o el que esporádicamente muestra relámpagos de innovación herederos de las vanguardias -se sabe que admiró a Man Ray, Brassaï y Kerstéz- como en la imagen para el anuncio de un automóvil de Simca. Ese es mi Doisneau.

El problema con Doisneau, es que algunas de las aristas más interesantes de su trabajo -que, por cierto, él contribuyó en parte a degradar descontrolando o delegando o en otros la cuestión de la edición y la presentación definitiva de sus imágenes, que a menudo han circulado con reencuadres variopintos- consiste también en que es imposible hacerse una idea del todo cabal de un descomunal archivo de 450.000 negativos fruto de 60 años de trabajo. Aunque el que ha sobrevivido es el fotógrafo optimista y rebelde obstinado en congelar el mundo, no como era realmente ante sus ojos, sino como a él le gustaría que fuera, es cierto que hay otros cuantos Doisneau todavía escondidos dentro de Doisneau. Uno que a mi me gustaría ver más es el que se «autocensuraba» sus imágenes más tristes encerrándolas en una carpeta que llamaba, significativamente, «El Ojo Negro» en un gran acierto de titulación que me sirve para recordar que este Doisneau polifacético querría haber sido escritor y de hecho acabó acompañando sus fotografías de historietas y microrelatos: como si sintiera que la imagen, en sí misma, no le era del todo suficiente. Como si el narrador que siempre fue parapetado tras la cámara se hubiera sentido al final decepcionado con las limitadas posibilidades literarias de un visor.

Si el fotógrafo de las felices estampas anecdóticas o el que mitificó la infancia en tomas arcádicas no me atrapa por mucho que me pueda resultar fugazmente entrañable, la arrolladora personalidad vital de Robert Doisneau, su propio personaje, sí que lo hace. El hombre sencillo que declara que el hecho simple de mirar «me infunde una felicidad absoluta», el que dice que París es un teatro en el que se paga asiento con el tiempo perdido «y yo continuo esperando», el que niega haber pretendido dejar «una obra» con sus imágenes, dicho así artística y enfáticamente sino solo «un recuerdo del pequeño mundo que amé», algo que sí que consiguió, ese hombre me conmueve profundamente. Una vez, su amigo Jacques Prévert, el gran escritor con el que colaboró y al que le debemos una de las mejores definiciones de Doisneau -«eres un acérrimo partidario de la imperfección»- contó que haciendo un reportaje en los Alpes marítimos, Doisneau acompañaba a un pastor con sus ovejas y sus perros. De repente, un camión embistió al rebaño provocando una masacre de ovejas y matando a los dos perros.

-¿Sacaste fotos?, le preguntó Prévert.

– No. Consolé al pastor, respondió Doisneau.

Estos testimonios sobre la bondad de su carácter, la osadía con la que comenzó a vender sus reportajes fotografiando a trileros por la calle; el punto naif de confesar –en aquella entrevista de televisión ante Pivot y, sentada junto a Pivot, una entre atónita y divertida Susan Sontag- que si disparaba en blanco y negro y no en color era solo “por ahorrar” porque, de hecho, el color siempre le había gustado más; el tinglado comercial en el que convirtió a su propia familia transformándola en una especie de compañía de comediantes dóciles y baratos protagonistas de esa gran pieza teatral que fue su obra; la modestia que lo elevó finalmente al rango de artista –algo que también fue una estrategia astuta y poderosa, según viene a sugerir Quentin Bajac- o la contundencia de sus sentencias fotográficas proclamadas sin ninguna ínfula intelectual –“La fotografía es un arte fúnebre; en cuanto la haces, se terminó”- me enamoran del personaje Robert Doisneau más que del fotógrafo Robert Doisneau y me conquistan casi tanto como verlo en los documentales moviéndose seductoramente con su bolsa y su cámara desbloqueando cualquier obstáculo, simplemente, con una sonrisa. Para eso, Doisneau era, ciertamente, un crack. Pero deducir, como él quería, que bajo esa sonrisa descubramos oculta «una rebeldía llena de sarcasmo», ya es otra cosa que yo no suelo encontrar en sus fotografías.

En fin, Robert Doisneau: cara y cruz.

Hum, interesante, bien escrito…y, para qué negarlo, apoyado en el privilegio que concede de la perspectiva de la historia. Desde la atalaya de 2020, con un montón de autores y corrientes posteriores que alcanzan, superan y dejan atrás la propuesta de Doisneau, no es difícil ser, si no despiadado, sí inmisericorde con él, en términos estéticos, de discurso e incluso posicionamiento ideológico.

Yo tendría en cuenta que su trabajo es fruto de un tiempo donde lo primero no era jugar a la trasgresión (ya llegaría con el Mayo del 68 la quinta de pequeñoburgueses rupturistas) sino la reconstrucción tras la barbarie que dejó un paisaje de escombros y cenizas (humanas incluidas).

No niego que Doisneau fuera en muchas ocasiones ternurista ( sí, a mí también me empalagan la mayoría de sus fotos de niños) tramposón (con sus montajes, como el famoso » Beso del ayuntamiento»-m) y que, sobre todo, resultara útil en dos ocasiones a Francia en el proceso de reinventarse y esconder trapos sucios: primero tras la guerra ( por cada resistente, varios colaboracionistas) y después en los 80’s y 90’s cuando, ya perdida su preeminencia en el mundo de la cultura ( y la geopolítica) a los galos les entró una fuerte nostalgia de un tiempo pasado. Me atrevo a conjeturar que si la película «Amelie» (techo de esta nostalgia) no incluye un » cameo» de Doisneau es, lisa y llanamente, porque había fallecido unos cuantos años antes del rodaje.

No, no niego que la figura y obra de Doisneau se haya sobredimensionado y que, de rebote se haya eclipsado a otros autores que me interesan más, como Ronis o Boubat. Pero también creo que » desmontar a Doisneau» es, hoy, una estrategia similar a cargarse a Robert Capa hace diez o quince años por sus poco éticas prácticas (no mucho peores que las de Eugene Smith, hay que decirlo) de veracidad periodística.

Además, mal lo tiene Doisneau ahora, en tiempos que lo políticamente correcto es apostar por propuestas menos amables como la de Weegee, que ahora resulta mas » cool» desde nuestra confortable posición de clase media algo cultureta y, digámoslo, aburrida, ansiosa de » sensaciones fuertes». Efectivamente, su buenismo no es que envejezca saludablemente. Pero de ahí a denostarlo completamente jugando a que se mida con autores posteriores, que ya partían de base, en su maleta visual, con el bagaje previo de Doisneau es, en el fondo, injusto.

Me recuerda a un alumno mío empeñado en cargarse a Català-Roca mediante la estrategia de compararlo con Miserachs y Joan Colom, obviando que sin el primero, muy probablemente, los segundos no habrían sido posibles.

Abrazo desde Barna.

Rafa:

Pues parece que estamos muy de acuerdo, ¿no? Dices que no niegas que fuera ternurista, que ayudó a Francia dos veces a ocultar sus «trapos sucios» -eso no lo digo yo-, que no niegas que su buenismo «no es que envejezca saludablemente» -pues lo mismo que digo yo-, que te «empalagan» las fotos de niños, que no niegas que su trabajo se haya sobredimensionado… Pues encantado de estar tan de acuerdo en el fondo de la cuestión. ¿Nos diferencia el tono, quizá? Porque, por decir todo eso en lo que parece que estamos de acuerdo, ¿soy inmisericorde? Creo que he hecho un esfuerzo, y no poco (creo) por contextualizar el trabajo de Doisneau en la que época en la que lo realizó, incluso repito varias veces que hay zonas de su trabajo que me gustan mucho y otras que presumo que me gustarían… si él no las hubiera desechado escondiéndolas en una carpeta. ¿No podemos enjuiciar hoy el trabajo de un fotógrafo de hace 50 años incluso contextualizándolo? Si lo hacemos, ¿lo estamos «desmontando» o lo estamos resituando de nuevo, que es el trabajo que se supone que continuamente hace la crítica de arte? ¿Debemos tener miedo a hacerlo? Incluso, ¿inventamos algo al hacerlo? Como cuento en el texto, y sabrás perfectamente, a Doisneau ya se le consideraba «anticuado»… en 1968. Osea: que yo llego tarde, je, je… Yo he sido muy cinéfilo y me he creído religiosamente las tablas de la ley de la Historia del Cine y de la Santa Crítica y ahora me pasa a menudo que reveo filmes ante los que me arrodillé cristianamente… y tardo un cuarto de hora en quitarlos porque me aburro soberanamente. Duele un poco, pero lo quito. Igual el artículo no me ha salido bien, pero yo no denosto completamente a Doisneau: juraría que repito varias veces que hay cosas suyas que me gustan. Incluso mucho. Simplemente, lo pongo en la balanza -la mía, claro- y lo hago, dicho con franqueza, porque me irrita un tanto que el mercado fotográfico y editorial le haya concedido una preeminencia que para mi no se merece. Y que ha oscurecido a otros que, fotográficamente, la merecen mucho más. Y todavía me irrita más que para muchos aficionados siga teniendo esa preeminencia: porque, es evidente, entra y se mastica fácil. Por supuesto que Doisneau ocupa su escalón -necesario, imprescindible- para que la escalera siguiera creciendo. Pues eso trato: de fijarlo al escalón que yo creo se merece. Y porque soy muy consciente de que la cadena va eslabón por eslabón no se me ocurriría en la vida comparar a Catalá-Roca con Colom. Y si lo hiciera, a lo mejor te sorprendo con mi elección, je, je.

Un gran abrazo, Rafa.

Poder debatir contigo le da verdadero sentido a este blog.

JuanMa, creo que tu entrada es espléndida y honesta. Además tienes la valentía de decir en voz alta algo que, quizás, te granjee comentarios si no airados, si escocidos procedentes de quienes todavía piensen que Doisneau es intocable ( lo cual, obvio es, no es mi caso).

En realidad, yo lo que me debato es con la propia contradicción interna: por un lado entiendo que la figura de Doisneau se ha sobredimensionado por razones extrafotográficas, y por otra parte, siento un apego por él por razones emotivas ( ah, hermosa juventud) y porque fue uno de los peldaños de mi particular escalera ( bonita imagen, gracias). Con él me ocurre lo mismo que con The Beatles: vistas hoy muchas canciones me parecen noñas (sobre todo las de McCartney), pero me cuesta arremeter contra ellos porque ahora contamos con la ventaja de 50 años de perspectiva, amén de un montón de música que, sin duda, sin ellos tal vez no hubiera sido. Además, ellos no eran más que 4 chicos de Liverpool, de igual manera que Doisneau «sólo» un trabajador de un pueblo de extrarradio parisino. Creo que somos nosotros, desde nuestra posición aventajada (histórica, cultural y tecnológicamente) quienes ponemos demasiado peso sobre sus espaldas para, yo el primero, emitir un juicio en exceso severo.

Estoy también contigo que se han canonizado imágenes suyas más de consumo general, que otras menos conocidas y tal vez menos amables, como las que señalas, tienen más vslía y resisten mejor el paso del tiempo.

En todo caso, mi comentario anterior no era una crítica ni a tu espléndida disertación y a tu valoración de Doisneau. En realidad era un proceso de autocrítica porque, lo reconozco, a veces me dejo llevar por lo políticamente correcto ( o «cool», que menosprecia todo lo que sea demasiado » popular») arremetiendo contra autores hoy cuestionados o directamente lapidados, como SteveMcCurry o Sebastiao Salgado. Autores que, cierto es, ya no son lo que fueron ( o que la gan cagado bien, como el amigo Steve) pero, qué narices, tienen libros con imágenes fantásticas ( » Otras Américas», «South Southeast» ) con las que aprendí a amar la fotografía.

Un abrazo grande!

Pd. Ya verás como dentro de no mucho, los mandarines de la cultura acabarán arremetiendo contra Vivian Maier y Saul Leiter, puesto que son demasiado del gusto popular. Dale tiempo al tiempo…

Rafa:

Te entiendo perfectamente. El apego a la emoción de nuestra propia biografía personal siempre estará ahí. Hace un rato me he enterado de la muerte del narrador de Les Luthiers y ha sido como una punzada en el corazón de mi adolescencia. Hace años que no los oigo, pero siempre estarán ahí.

Yo puedo escribir esto de Doisneau, en gran parte, porque nunca perteneció a mi santoral: con otros tendría más problemas para hacerlo, je, je. Pero creo -y si escribo de fotografía es en gran parte por esto porque, total, ¡para lo que pagan!- que hay que zarandear y remover. Lo noto mucho en Facebook. Trabajos interesantísimos pasan absolutamente desapercibidos mientras el «top ten» del clasicismo -muchas veces demodé, vamos a aceptarlo- arrasa. Me rebela un poco eso. Luego, además, tengo un tono periodístico algo cañero, lo sé. En periodismo tienes que conquistar al lector en el primer párrafo. Luego, matizas.

Conocí a más de uno que cuando salió Vivian Maier la miraron con el rabillo del ojo, con el desdén de quien sospechaba: «Esto es una operación mediática». Solo cuando pasó el sarampión se rindieron a sus pies. Y ahí siguen. Basta que vuelva a ponerse de moda para que se levanten y la nieguen 3 veces…, je, je…

Nos pasa a todos.

Yo le he atizado duro a Salgado, pero ahora mismo extiendo el brazo, cojo «Otras Américas» o «Sahel» y me la envaino.

En fin, sospechar, poner en duda, cuestionar, negar el canon por el canon -y el nikon por el nikon- es una forma de aprender y crecer.

Sigo en ello.

Abrazo

Juan