La fotografía, un arte funambulista dotado para fijar la pérdida y el flujo resbaladizo del tiempo, potencia la melancólica mirada de creadores que, como Gabriel Cualladó, excavaron la realidad para revelarnos el rapto y la gravedad de sus personajes sorprendidos en un fuera de tiempo sombrío.

Arte funambulista misteriosamente dotado no tanto para su congelación como para la evocación del flujo y el deslizamiento del Tiempo que se nos escurre entre las manos, la fotografía es melancólica por cuanto, más que con la verdad, se relaciona con la conciencia de la pérdida, pues cualquier realidad que captura, por su propia fugacidad, nunca colma su propósito y queda instantáneamente convertida en una antigüedad romántica que alza un contradictorio pero inevitable “inventario de la mortalidad” (Susan Sontag) por mucho que ante nuestros ojos las imágenes pervivan en un imposible presente perpetuo. Anómala y antinatural en su bloqueo del flujo de la vida, la fotografía, al decir de Regis Durand, es “esa catástrofe inmediata en la que todo se congela”.

Tomar y mirar imágenes es experimentar la extraña sensación de ubicuidad en otro tiempo y otro espacio que, la mayoría de las veces, no fueron el nuestro. Es fingir la impresión de falso dominio de la experiencia de otros. Es revivir, como si en nuestra mirada volviera a estar activo, un tiempo muerto: el tipo de experiencia intrínsicamente resbaladiza y melancólica. Aclaro que por “melancolía” me refiero a la conciencia del carácter transitorio de la vida, a la huella de muerte que en toda fotografía habita, al “spleen” de Baudelaire, a la tristeza “despojada de peso” que describió Italo Calvino o al “espíritu fácilmente inflamable”, que describió Ficinio: es hacia esa inflamación hacia donde se dirige la imagen pues, girando a nuestro alrededor ignorándonos, lo que la imagen busca para existir es, precisamente, la flama de nuestra mirada que a ella le permita “arder en llamas” y provocar una “emoción muy profunda” mientras sobre la mesa deje, al apagarse, “un minúsculo copo de ceniza”, según la bella descripción del estallido de una imagen ante nuestros ojos que nos regala Georges Didi-Huberman.

Hablo de melancolía como de un estado de ánimo que Platón ya encontraba “privilegiado” y cuya ambigüedad, que varios filósofos conectan con la creatividad, permite que la aflicción colinde con la alegría. Hablo de ese “aguacero de lágrimas que quiebra pero también nutre las flores” descrito por John Keats en su “Oda a la melancolía” No estoy hablando, pues, de la depresión patológica: “La depresión es melancolía desprovista de su encanto” (Susan Sontag).

En tanto trasiega con el Tiempo y la Memoria –no solo la real, sino también con la soñada- la fotografía es forzosamente melancólica. Pero, por supuesto, la presencia de ese temblor puede percibirse en unos fotógrafos más que en otros. En España hay dos que a mi me resultan particularmente melancólicos. Uno es Juan Manuel Castro Prieto. Dejaremos para otro día el profundo sentimiento de pérdida que me sugieren su fijación por la infancia y la adolescencia, sus retratos clavados en el Tiempo, la obsesiva búsqueda de una carencia que late en su trabajo en Perú o el extrañamiento melancólico de sus atmósferas oníricas. El otro es Gabriel Cualladó (Massanassa, 1923 – Madrid, 2005).

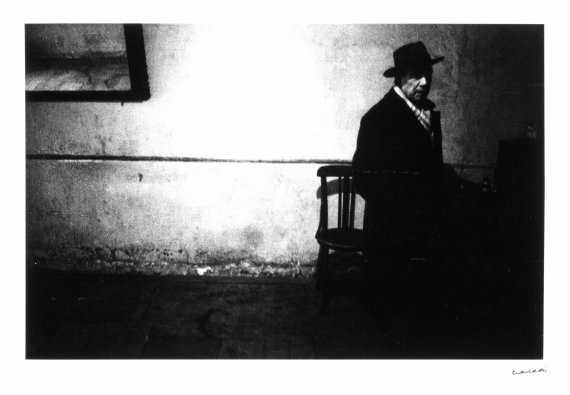

Fotógrafo de atmósferas tenebrosas generalmente envueltas en grandes masas de oscuridad desprovistas de detalles que absorben la descomposición de la luz hasta ingresar en las sombras, lo que en sí mismo ya constituye un indicio plenamente melancólico pues la ausencia de información y referencia suscita la añoranza de lo que no se ve y sugiere que las manchas de negro, que como bien observa Carlos Cánovas en Cualladó nunca son del todo “un negro vacío”, pudieran esconder la inquietud de una presencia oculta palpitando en el tuétano de la fotografía. Cualladó usa esos extensos espacios en negro –que para Lemagny eran “de una desmesura altanera”- para desubicar la imagen, desplazarla y arrastrarnos con ella hasta el oscuro lugar impreciso donde orbitan en un tempo suspendido y melancólico. Viajo a él cada vez que veo a la anciana sentada, triste mariposa clavada a un banco, en la Estación de Atocha.

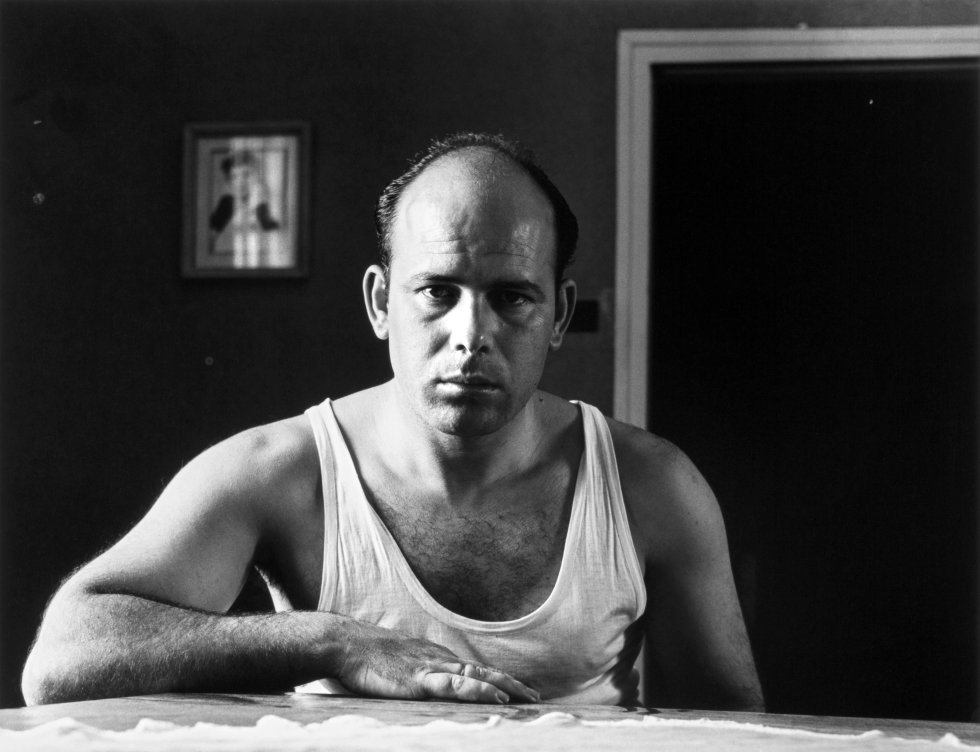

Más allá del evidente retrato sociológico de una época, hay algo profundamente triste en la imagen de ese rostro sobrio iluminado entre una enorme mancha de sombras densas. Algo situado más allá del ejercicio de la memoria. Incluso al contrario: algo que parece provenir del olvido. Aludiendo a Cualladó, cita Antonio Tabernero a Bernard Noël: “No se crea con la memoria, sino con el olvido”. En el tiempo estatificado y moroso, digamos en el “tiempo melancólico” de las imágenes de Gabriel Cualladó, sus figuras aparecen casi siempre sorprendidas en el pico inferior de una curva decaída del Tiempo, con una gravedad que, paradójicamente, y como bien supo ver Carlos Cánovas, también tiene “algo casi balsámico”. Son esos rastros o figuras suspendidas en un “fuera de tiempo”, en un sin cronos, las que a mi me suscitan una herida melancólica, como ver esa mano solitaria y autónoma, una mano de nadie dejada caer inerte, muerta, por el ventanal de una cervecería en el Madrid de 1960.

Gabriel Cualladó es un minero que excava la irrealidad contenida en la realidad misma, tal y como Man Ray sostenía que debía hacer la fotografía. Lo que, por supuesto, y aunque algo pudiera haber de ello, no convierte a Cualladó en un fotógrafo surrealista – aunque tampoco fuera, exactamente, un fotógrafo realista y, desde luego, en absoluto neorrealista, tal y como se le ha etiquetado a veces por figurar en la torrentera generacional de las AFAL, La Palagana o la Escuela de Madrid, depende de quien pusiera la etiqueta- pero sí en un fotógrafo muy dotado para enfatizar el gap, esa melancólica fricción que a menudo contiene la realidad y que yo encuentro latiendo en el interior de muchas de sus fotografías. El hecho de que, pese a su amplia cultura fotográfica, transitara sin ninguna petulancia por su (relativo) éxito –si bien fue el primer fotógrafo que obtuvo el Nacional en 1994 en un país que llegaba tan tarde al reconocimiento del prestigio cultural de la fotografía- nos lo presenta a él mismo cogido en otro “gap” de la Historia cultural de España. Y aún podríamos añadirle a su perfil la melancolía, esa suerte de «nostalgia de un futuro» que jamás pudo ser pleno, derivada del hecho de que, según cuenta Rafael Sanz Lobato que le confesó él mismo al final de sus días, un Gabriel Cualladó atrapado en la gestión de su heredado negocio de transportes, lamentó no poder concederle a la fotografía el tiempo y la dedicación que hubiera deseado. De modo que siempre fue un fotógrafo amateur, parcial y fraccionado, operando, ahí también, a trasmano contra el tiempo.

Tenido por un fotógrafo grave y sombrío y por un tipo del que sus hijos evocaban “sus infinitos silencios” aunque Ramón Masats lo recuerde “socarrón” y parapetado tras “un humor pasivo” –el típico cuadro ambivalente de un ser melancólico oscilando entre la seriedad y el divertimento- Gabriel Cualladó (en AFAL, número 13, Abril de 1958) se preguntaba si era influencia de su carácter el hecho de que sus imágenes respiraran la “profunda tristeza” que sus espectadores decían detectar en ellas ya desde el inicio mismo de su carrera.

Fuera el carácter o no –siempre es el carácter-, la obra de Gabriel Cualladó está poblada por seres graves, ensimismados que, digamos, flotan suspendidos en la cartulina con una densidad espesa de figuras esenciales, atemporales, que cruzan como ausentes sus negros decorados y telones de fondo: tapias y paredones decrépitos; borrosos caminos alfombrados de hojas otoñales; imprecisas y oníricas salas de museos; vestíbulos fragmentados por luces y sombras que se enfrentan y contraponen reventadas de luz y oscuridad; iglesias prácticamente irreconocibles…, mostrando actitudes de personajes sorprendidos en un momento de arrebatamiento, de éxtasis o rapto.

Como los niños. En las imágenes de Cualladó, los niños y especialmente las niñas, aparecen a menudo en lo que sugiere el tránsito de un rapto emocional, como si atravesaran por una experiencia de revelación, o como si estuvieran dejando, olvidado, algo grave atrás. La borrosidad e imprecisión de la mayoría de esas imágenes –quizá multiplicada porque es sabido que Cualladó no era un fotógrafo de alardes técnicos- acentúan su potencia melancólica y nos sumergen en una especie de vaho triste, una suerte de freudiano duelo sin objeto, del que sin embargo quedan excluidos el sufrimiento y la culpa.

Es como si Cualladó fotografiara la “saudade” de vivir. La dicha triste. El “humor negro” de la melancolía, apresando a las cosas y las gentes de sus fotografías en lo que Jean-Claude Lemagny, enlazando su obra con la de Paul Strand, describió como “su más elevado momento de calma, de gravedad y de solemnidad humilde”.

Esa clase de serenidad de espíritu elevada a un estado de ataraxia fruto del efecto catártico que a la melancolía le atribuye Wilhem Schmidt, citado por Joke J. Hermsen en “La melancolía en tiempos de incertidumbre”. Ignoro si, en el momento del disparo, Cualladó sentía la punzada de la gozosa plenitud de quien sabe, y debía saberlo, que acababa de obtener una buena fotografía, pero a la vista del tono sombrío de sus imágenes cuesta atribuirle ese “momento de felicidad y de sentirse dilatado por lo que entra por los ojos”, tal y como Robert Doisneau experimentaba felizmente el acto de fotografiar y mucho menos la “alegría física, la danza, el tiempo y el espacio reunidos” en el mismo instante, tal y como Cartier-Bresson, entre místico y orgásmico, pregonaba que era el momento de su toma fotográfica. Más bien, en el Gabriel Cualladó fotógrafo lo que intuimos es el malestar del aura negra que no deja de fluir o la expresión de dolor de quien es muy consciente de vivir en un mundo fracturado e incoherente propio de la melancolía moderna, en descripción del antropólogo mejicano Roger Bartra. Digamos que Cualladó, fotógrafo del intimismo y el claroscuro, está siempre “en equilibrio” con el vahído y la introspección de sus desvanecidas figuras fotográficas, esas que al modo en el que Walter Benjamin entendía que funcionaba la fotografía como alegoría, parecen descomponerse en el tiempo descendiendo desde su esencia eterna hasta su existencia temporal.

Fotógrafo de la “bruma de la memoria” (Jorge Rueda) que Bernard Plossu relaciona con la obra de otro fotógrafo intensamente melancólico, Edouard Boubat, Gabriel Cualladó ha terminado escabulliéndose de cualquier tentativa de etiquetado transitando un rara avenida mezcla de su devoción al ensayo fotográfico de Eugene Smith que sugirió el equívoco de catalogarlo como el fotógrafo documental que no fue, su latente cercanía con la “nouvelle vague” –precisamente por sus fotos en París, Antonio Tabernero sostiene que Gabriel Cualladó fue una suerte de Robert Frank a la española- su decidido rupturismo formal y esa singular inclinación hacía la poética desnuda y una especie de realismo íntimo o fantástico instigado por el hecho irracional de ser un fotógrafo fundamentalmente intuitivo y decididamente emocional con una capacidad extraordinaria para penetrar en la zona más frágil y vulnerable de la humanidad.

Es quizá esa capacidad, tan cercana a la revelación del dolor interior que por introspectivo o callado que parezca, podemos intuir flotando como un aura sobre tantos de sus personajes, incluido él mismo en su brutal, abierto y desolado autorretrato en camiseta, la que lo convierte ante mis ojos en un fotógrafo dotado con el don de la mirada melancólica capaz de mostrarnos no el ruido del mundo sino su íntimo y deslizante silencio.